朝日新聞 平成21年9月1日

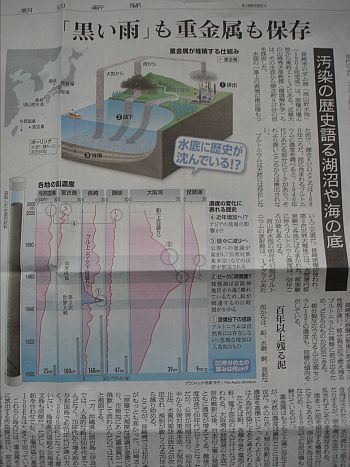

湖沼や海の水底の泥から、過去の環境情報が読み取れる。

泥には、大気や川から、もたらせられたものが静かに堆積し、

地層の体をなしてゆく。

そして、その泥中の重金属などを測定する。

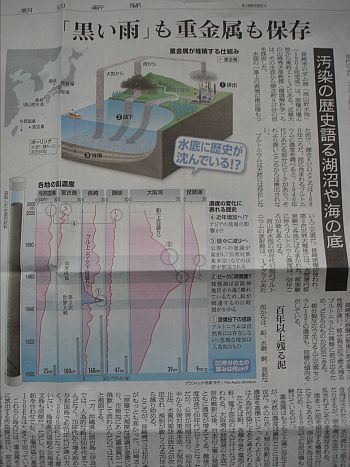

産業活動により排出された、鉛、水銀、銅、亜鉛などを、また、

核実験などでのプルトニウム、セシウムなどを年代測定と

ともに測定する。

すると、その時代の特徴が分かったりする。

例えば、鉛、 明治維新以後日本の工業発展とともに濃度が増え、

60年代にピークになっている。

北海道礼文島、島根の隠岐、沖縄の宮古島では、鉛の増加はなく、

60年代にもなく、70年代以降から増え始める。

これらは、他国からの越境汚染の疑いが濃い。

長崎のダム湖「西山貯水池」の泥には、原爆投下の痕跡が

はっきりと見出せる。

45年のプルトニウムの放射能濃度が極めて高い。

年代測定には、

数百年から数万年前の年代を調べるには、炭素14(半減期5730年)を、

100年ほどを1・2年ごとに調べるには鉛210(半減期22年)を使う。

水底の泥を保存しておけば、人類による環境汚染の歴史をいつでも

語ることができるのだ。

環境| 浜松市|

環境| 浜松市|